新闻|发布时间:2025-08-24

弹古琴的男生多还是女生多?答案可能和你想的不一样~

先秦时期,古琴领域基本为男性所主导。

孔子周游列国时琴不离身,其三千弟子中,习琴者多为束发书生;《诗经》中 "琴瑟在御" 的记载,描绘的也多是佩剑男子抚琴的场景。彼时的古琴,作为士人阶层表达志向的载体,与礼、乐、射、御、书共同构成男性精英的必修素养,女性若想触碰琴弦,往往需突破礼法的桎梏。

汉唐时期,这一格局出现细微松动。

蔡文姬以《胡笳十八拍》名留琴史,成为在琴坛占据重要地位的女性琴家,其琴音如投石入湖,在男性主导的琴史中漾起涟漪;唐代宫廷宴乐场合,偶有女性乐师参与古琴演奏,但这类情况终究属于少数。正如《全唐诗》中 "男儿何不带吴钩" 的豪情远胜 "静女弄琴瑟" 的闲情,女性习琴多局限于宫廷或闺阁之内。

宋元至明清,琴桌前的性别界限出现模糊。

姜夔创作自度曲时,将文人的细腻情感融入琴弦,使琴乐审美突破了单纯的家国叙事;南宋李清照不仅以词作闻名,其深厚的古琴造诣也为后世所推崇。这一时期的琴学理论中,"清微淡远" 的审美追求逐渐盛行。

近现代琴社的兴起,为古琴学习者的性别构成带来新变化。

1919 年北京大学音乐研究会古琴组中,男性学员占绝对多数,多为教授与学生,偶有女学生旁听;到上海 "今虞琴社"1936 年前后的活动记载中,女性社员比例逐步上升,教师、医生等新职业女性开始背着琴囊参与雅集。

当代古琴界的性别分布呈现多元态势。

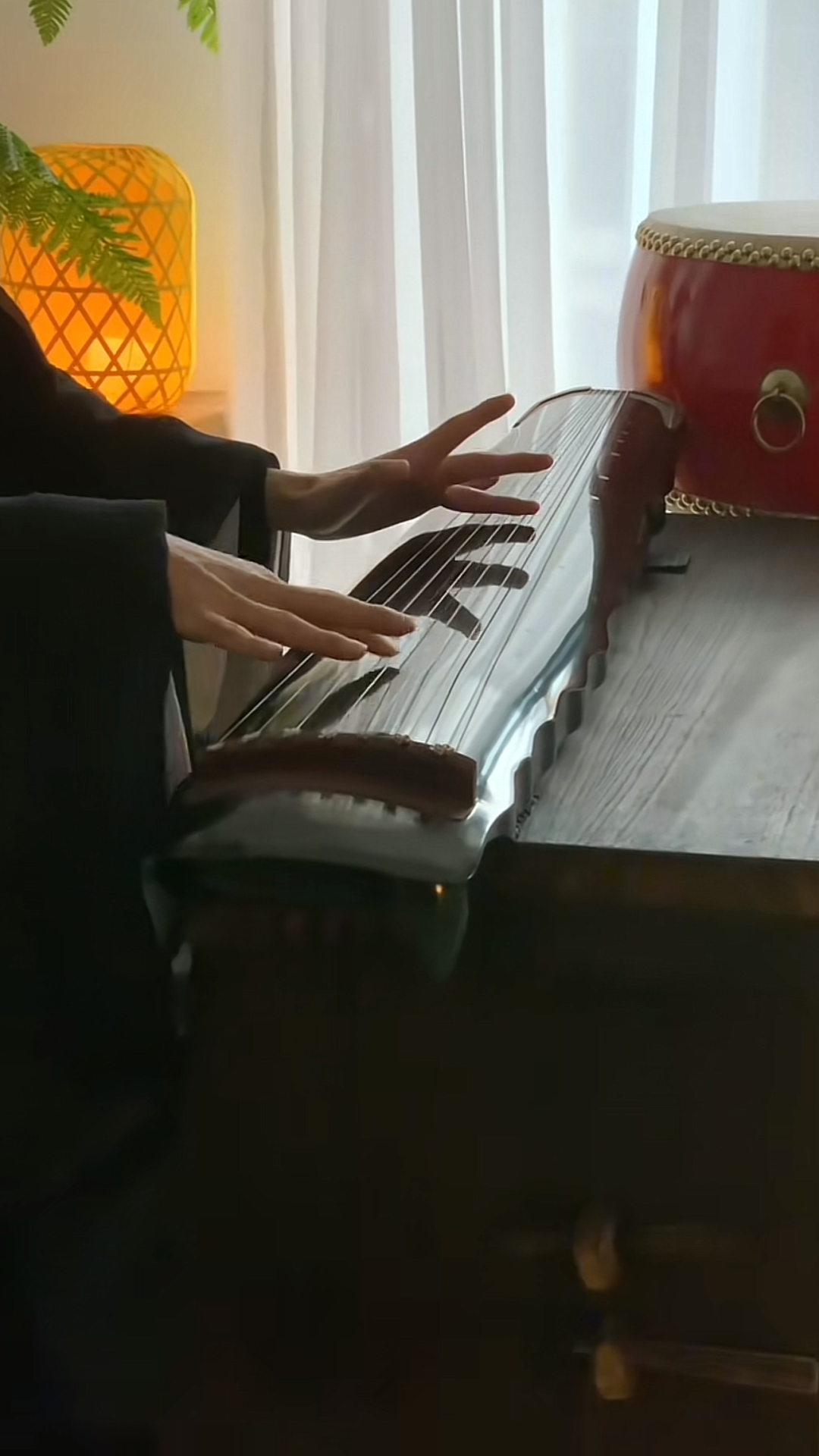

琴馆初级班中,女性学员通常占据多数,她们在规律性练习上表现出更强的持续性;在高级别考级现场,男性习琴者占比也不在少数。社交媒体上的呈现则更为分化:小红书平台的古琴内容发布者中,女性占比较高,多展现抚琴的雅致场景;抖音平台的相关视频里,男性创作者更擅以古琴演绎流行曲目,引发 "雅俗共赏" 与 "风格违和" 的热议。

小红书@琴人一霏 抖音@古琴成子

纵观三千年历程,古琴从未被性别标签所定义,它始终以包容的姿态,承载着不同性别习琴者的心境与感悟。

你身边的琴人性别比例呈现何种特征?

不妨在评论区分享~

评论

0精彩评论

最新评论