新闻|发布时间:2025-07-14

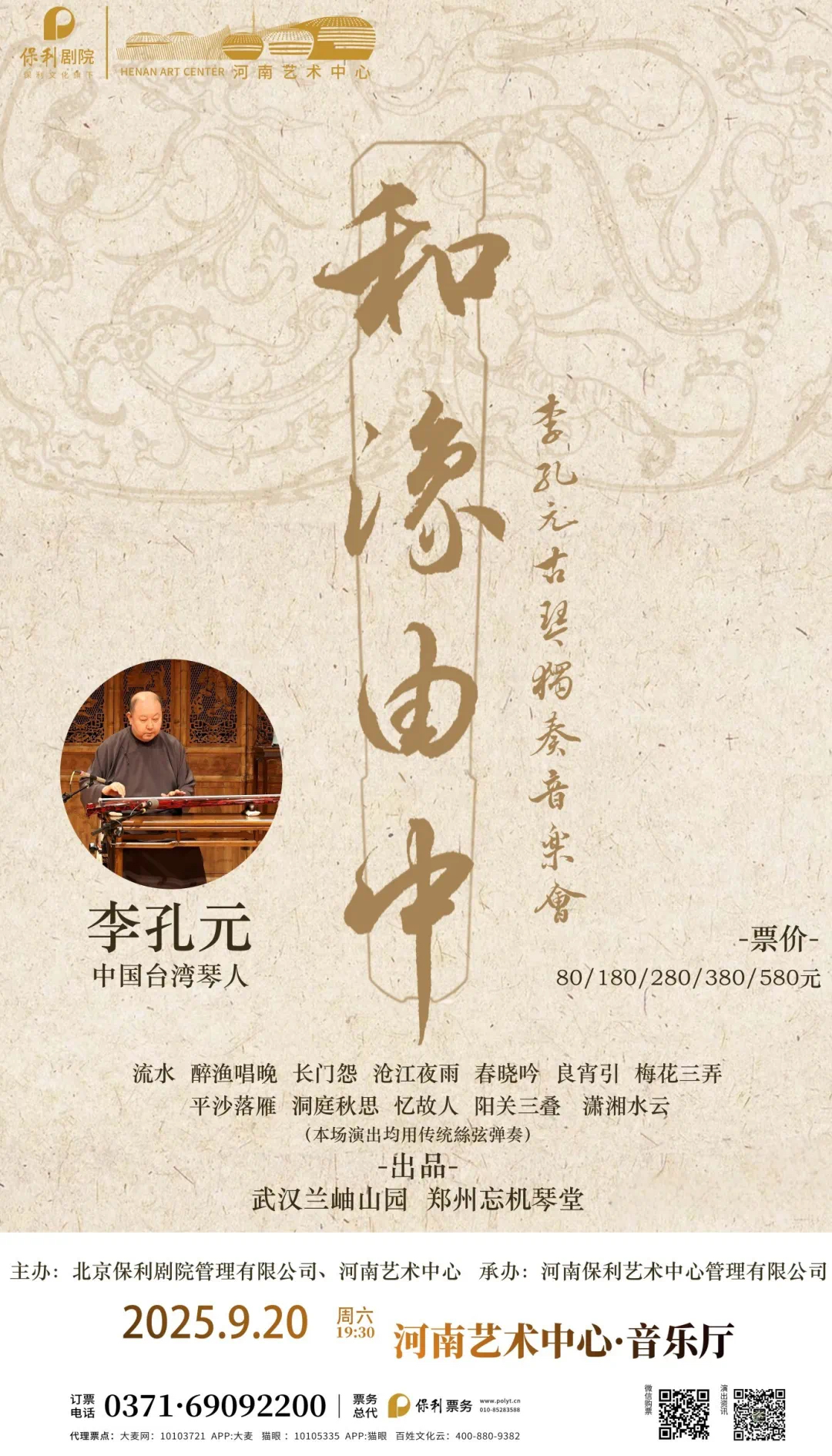

琴讯 | 和豫由中——古琴名家李孔元先生独奏音乐会

公元2025年9月20日,中国台湾著名古琴家李孔元先生将莅郑州,并于河南省艺术中心音乐厅举办“和豫由中”——丝弦古琴独奏音乐会。

夫琴之为德,贵乎中和;心之所寄,尚乎安豫。至若妙音发越,本乎“由中”。宫商之谱,唯摹其形;肺腑之诚,乃赋其神。中心所感,寄于指端,方有玉振金声,直抵性灵。此“由中”之谛,恰如豫人谈吐,出言必“中”,琴道人情,于此贯通。所谓“和豫由中”者,实言琴心之三昧,兼取豫土之深衷也。 先生少有志于琴道,及长师侍秋庵容天圻先生,遂得大进。后三十余年间不避风尘,往来两岸交流琴事,诚可谓念兹在兹,精益求精者。每聆先生雅奏,恍然令人神移,其中深意,非技可臻,实由心契。故知“和豫由中”四字,亦可见先生琴艺之大略焉。 嗟乎!怡然安豫,斯为乐土。和豫由中,乐之本然。惟愿诸君届时拨冗,惠赐清赏。携琴同游,未必非入林泉,得趣会心,何劳远涉山水。但怀中和之气,发由衷之响,虽处市井,如对云岩。此中真意,岂复在弦徽之间耶?

和豫由中

李孔元先生古琴独奏音乐会

-时间-

2025年9月20日(周六)19:30

-地点-

河南艺术中心•音乐厅

-票价-

VIP580/380/280/180/80元

-早鸟票-

开票之日起至7月26日

580元x2张=870元

380元x2张=646元

本场演出剧院会员及会员群内会员享受相应折扣优惠,

购买双人套票可享折上折优惠

扫码在线购票

演出曲目

《流水》

《醉渔唱晚》

《长门怨》

《沧江夜雨》

《春晓吟》

《良宵引》

《梅花三弄》

《平沙落雁》

《洞庭秋思》

《忆故人》

《阳关三叠》

《潇湘水云》

(曲目及顺序以演出当日为准)

李孔元,中国台湾琴人。现任台湾大学音乐学研究所兼任副教授,曾任中国民族管弦乐学会古琴专业委员会名誉理事;中国乐器学会古琴学术委员会副会长、常务理事;中国昆剧古琴研究会理事。 自1992年七月起,先生来往海峡两岸交流琴事,参与琴坛专业会议与演出,逾三十年。2008年从教育工作退休后,应各地琴友邀请,致力讲授古琴音乐传统审美与曲目操弹。操弹琴曲,谨守师承中“踵事增华,后出转精”的遗训,专注于前辈琴家的创造性思考与操琴手法的运用。风格简静平易,诠释精准,音节畅达,意韵萧疏,在琴坛乐友中,得到了广泛的关注。 清 《天闻阁琴谱》(管平湖先生演奏本) 容天圻先生传授 李孔元先生整理 琴曲《高山流水》传自伯牙、子期知音遇合的故事,来源古远。据《神奇秘谱》的说明,《高山流水》本为一曲,到唐朝才分为二操。 在历代琴谱中,此曲曾被普遍记载,虽然可见增删的痕迹,但在主题及结构上差异并不大,显然出于同源。就曲调和指法而言,断言其来源甚古,则当无疑义。 本曲在琴谱的传承上,可分为两系:一为传统的无滚拂「流水」,现已基本绝传;另一为清末张孔山道长所传的「七十二滚拂流水」。张氏「流水」,自清末川派琴谱的著录及传授,早已普传海内,蔚为风尚,其音乐形象,生动鲜明,不言自明。 此曲管先生的演奏版本,指法简静,风格高古,音韵雅正,气势雄浑,并未完全按照「天闻阁琴谱」操作,个人风格极为突出。据管先生亲传弟子王迪先生说明,系经张孔山道长的再传弟子济南秦鹤鸣道长整理指法之后的版本。今按管先生宇航版录音,整理诠释并演出。 上下滑动查看文字内容 容天圻先生传授 李孔元先生整理 「醉渔唱晚」一曲,初见于明代的「西麓堂琴统」。时下所流行的诸多演奏版本,则脱胎自清末张孔山道长所传,并非传统意义上的古曲。 容天圻先生传授的版本,系以「天闻阁琴谱」为底稿,并参酌查阜西先生根据「百瓶斋琴谱」所奏润饰而成。这次音乐会的演奏版本,尽量保留查先生的创造性演绎,极尽音韵流转之能事,音乐形象十分鲜明生动。 「五知斋琴谱」解题云:「醉渔唱晚」,为后世隐流所作……此曲实有笑傲烟云、醉乡酣美之意,非尘埃奔走、粗心浮气所能领其趣也。「瓮里乾坤大,壶中日月长」,聆斯曲亦当作如是解。 本曲描写渔夫醉歌于暮晚之酣态,或扬波举网,或摇橹放歌,映夕阳余晖于江湖,藉酒放歌以畅情,音乐形象极为生动。是琴曲中酣畅淋漓、不可多得的佳作。 清 据民国梅庵琴谱演奏 容天圻先生 传授 本曲初见于清「龙吟馆琴谱」,系山东诸城琴派独有的曲目,后因王燕卿及王心葵两先生的普传,及「梅庵琴谱」的出版而风行一时。本曲演奏,风格基本仍从胡莹堂先生以降的传承诠释。 本曲曲意所表现的,正是汉武帝皇后陈娇被贬之后,幽居于长门宫中的抑郁和寂寞。 曲子一开始的泛音,传达了月下的环珮之声,具体而传神。入调之后,则刻画陈皇后中宵不寐,且行且述,踯躅徘徊的形象,从而表达其内心的愁绪。其起始平淡而无奈,继之则压抑而沉痛,之后出以凄楚而激愤。各段指法的设计,充分结合古琴各音区的音色特点。其高音滑奏的乐段,将一位色衰失宠的皇后的哭泣,表现得极为传神,也是本曲最受瞩目的部份。 而全曲最终的动机再现,则似乎在暗示,纵使千金能买相如赋,也恐难期重修旧好的忐忑与无奈。本曲因形象鲜明,曲调流美,加上梅庵派重用撮指和声,音韵宏大饱满,能达雅俗共赏之境,因此在极短时间之内即盛行一时。 《诚一堂琴谱》(等合参) 李孔元先生 打谱 这一首初见于明代「梧冈琴谱」的曲调,在琴曲流传史上,从明初到近代,曾出现过「水龙吟」、「瑞龙吟」、「沧海龙吟」、「沧江夜雨」等不同名称。 近代流传的版本,只有乐瑛先生根据师授手抄的「沧海龙吟」传谱演奏录音版本。经比对数种明、清传谱后,选取「诚一堂琴谱」为骨干,参酌「太古遗音伯牙心法」的泛音与尾声乐段,按「徽言秘旨」的速度结构标记重新打谱,部分乐句参用较早期的「梧冈琴谱」与「藏春坞琴谱」的相对乐句,以求其自然畅达,言之有物。「诚一堂琴谱」与「徽言秘旨」皆称此曲为「沧江夜雨」,今从之。 乐曲起始的疏宕音型,显示阴云积郁、星月黯淡、夜雨迷蒙的形象。入调之后,虽然音节清朗,却隐隐约约有斜风飘飘、细雨绵绵之状。到速度转急的乐段,顿现江水陡涨、一泻千里的态势,一直延续到乐曲入慢。入慢之后的散板,音节顿挫沈郁,似闻「中年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风」的凄清况味。最后,在无可奈何的叹息声中,以黯然远引的泛音乐句结束全曲。 明 《大还阁琴谱》 李孔元先生 打谱 琴曲「春晓吟」初见于明代的「西麓堂琴统」,近代则较常使用清代「自远堂琴谱」的版本演奏。经比对明清数种琴谱之后,取时代略早,而音乐较丰富晓畅的「大还阁琴谱」,重新打谱定拍。 此曲描写朝曦初升,闺阁佳人,春睡既足,闲步小园,赏花扑蝶,裙裾摇曳之状,形象极为生动。末段的散板乐句,则有凝神痴想之态。全曲曲调清新,结构精致,是一首情致幽深,风流澹宕的轻灵小品。 抄本琴曲 容天圻先生传授 琴曲「良宵引」,初见于明代的「松絃馆琴谱」,明清两代持续不断有颇多琴谱收录,递嬗之迹斑斑可考,是一首广受琴人关注的优秀小品。 此曲收音于高音宫音,调性清新恬静,温润婉约。容先生所授版本,线条婉转流畅,曲中两度呈现的主题旋律,以虚实相应的手法,表现出春夜良宵,恬静愉悦的心境,风格迥异于琴曲常见的朴厚劲直。虽为小品,可谓别开生面。 清 《春草堂琴谱》 容天圻先生 传授 本曲初见于明初的「神奇秘谱」。琴家旧传此曲即笛曲「桓伊三弄」,在唐代由颜师古改编为琴曲。明清两代收录此曲近三十种琴谱,绝大多数都将此曲理解为描述梅花之冰清玉洁的作品,并有「梅花引」「玉妃引」等别称。 容天圻先生所传授的版本,系以刊行于清乾隆九年的「春草堂琴谱」为骨干,并参照溥雪斋先生的演奏版本作处理。 此曲指法古朴,声多韵少,在结构上充分运用了古琴音色与音域对比的技法。尤其三次出现的泛音主题,不仅动听,更令人有冰清玉洁的联想,极富特色。 全曲由月夜踏雪寻梅,目睹谿山夜月的慢板开始;中段的行板,描写梅花暗香浮动,迎风摇曳的神态;之后的快板,谱写风雪加骤,风荡梅花,凌风戛玉之态。入慢之后,风静雪霁,疏影横斜,月色空明,天地莹澈,一派宁静安详。曲中隐隐透露春天将至的喜悦,别有一种乾坤清宁的祥和之气。 抄本琴曲 容天圻先生传授 本曲俗称「南平沙」,系湖北孝感琴人胡莹堂先生根据清末民初寄寓武汉的陈寿臣先生抄本定拍,之后传至南京青谿琴社及台湾南部。 此曲因不曾著录于历代琴谱,且曲调迥异其他谱本,在胡先生眠琴室所传琴曲中,最是弥足珍贵。 容天圻先生在此曲的承先启后上,无论曲调结构、演奏速度、气口风格与意境,都极为严谨。容先生秋月草堂门下弟子,也必须深入学习,传承丝毫不曾因时代嬗递而变异,是最具琴学历史价值的代表性曲目。 此曲描述羁旅客途的游子,当秋风萧索、北雁南来时,感喟身世飘零、征尘未歇,顿兴井里之思的凄凉况味。尤其曲末泛音尾声的变宫音,让整首乐曲的意境更显寂寞悲凉。 李孔元据《西麓堂琴统》及 《松絃馆琴谱》合参打谱演奏 本曲初见于「西麓堂琴统」,直到清代中叶的琴谱都还偶有发现,是一首流行近三百年的名作。据部份古琴音乐学者的考证,本曲极可能就是东汉蔡邕所作「秋思」的遗存。 就本曲指法、风格与调式而言,谓其出于古远的年代,应可确信。一九五四年,查阜西先生为了寻找古谱旋宫转调的规律,方便发掘唐卷子「碣石调幽兰」文字谱,曾着手本曲的合参打谱,成为当代常见的操奏版本。 此曲虽是篇幅不长的小品,但旋宫转调的情况较复杂,越晚出的谱录徽分错误越多,简直难以成操。经比对明清六种以上的琴谱之后,取「松絃馆琴谱」为骨干,部份乐句及徽位则参酌「西麓堂琴统」,另行打谱。就本曲的调性而言,明代的琴谱都将本曲列为征调琴曲,以正调为基本定絃,收音于四絃「林钟」,按唐代的絃序称为「征」絃,故而称为「征调琴曲」。通过按絃指法的操作,调式游移不定,在音阶的运用上较为复杂而且极富创意。 乐曲起首,在「无射」交叉「林钟」二均为主的阒寂乐风中,呈现一种幽深孤寂的意趣,令人顿生独立苍茫、万籁俱寂之感,并且暗示了本曲调性的丰富。 第二段调性稳定地转入「无射羽」,气氛转为凄恻苍凉,情绪也激动而酸楚,十足的「悲秋」气味。当段末转回主调的「林钟宫」时,却又令人感到「悲欢离合总无情」的超脱。第三段一开始的「打圆」指法,令人有一扫阴霾、豁然开朗的感受。接着的「林钟宫」的主题曲调,大有天宽地阔、山清月明、木叶婆娑的逸趣。 最后的泛音尾声,复归于清阒寂寥的主调,声韵疏迟地收在征调主音上,静谧安详,余韵悠悠。 胡莹堂先生传谱 容天圻先生传授 「忆故人」一曲首次见载于1937年发行的《今虞琴刊》,此后各地琴人相互传奏而风行至今。 胡先生传谱系得自彭祉卿先生所抄赠,与普遍流行、日趋繁密的指法相较,相对简洁质朴,风格厚重苍古。 此曲亦名「空山忆故人」或「山中思友人」,描写于山中月下徘徊,思念故友之情。曲中所思,或念师友、或想至交、或感知音、或怀远人,无不移情伤怀,感人至深。 曲中重用左手大指名指交错横行的「蟹行」指法,音韵连绵,对抒发感情,极具形象。主题旋律,又以虚实相生,重复进行的语法,表达思念之情,特色鲜明。全曲旋律结构,以调式转换来暗示心情转变的过程,将内心的五味杂陈,具体以声音呈现,独具巧思。 清 琴学入门 李孔元先生打谱 「阳关三叠」一曲,初见于明初的「浙音释字琴谱」残谱,近代流行的「阳关三叠」,则著录于清同治年间,野鹤道人张静芗所编的「琴学入门」,系福建浦城祝桐君(凤喈)所传「与古斋」家藏祕谱,为闽派的传谱。 全曲歌词,以「渭城曲」全诗为骨干,其余词句,与其他谱本各不相同。曲调则可上溯到明代的「发明琴谱」与「太古遗音」。尤其「太古遗音」与「琴学入门」,定调虽然不同,但通过按絃技法,两谱除泛音尾声之外,曲调几乎完全一致,可见此曲流行已久。 按照传统,诠释琴歌以词为准处理曲情,全曲三叠,词意带有明确的情节递进,因此按三叠的词意,重新打谱,处理曲情。具体以速度、取音音色与走手音语法的变化,来体现曲情。 第一段表现的是饯别会的场景,与对远行者的软语宽慰,曲风平和而诚挚。第二段表现的是,饯别宴上觥筹交错,酒酣耳热之下,伤别之情溢于言表。第三段,先是宴饮既毕,相顾无言的片刻宁静;继之以离别在即,不知何日再聚的激动,到离别后鱼雁往返的期待,段落虽短,曲风变化却丰富多彩,情感深刻。最后的散板泛音乐段,以迷离的速度与音色,呈现出不可确定的落寞孤寂,结束全曲。 清 《自远堂琴谱》 李孔元先生打谱 本曲初见于明代的「神奇秘谱」。其解题云:「是曲者,楚望先生郭沔所制。先生永嘉人,每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽,以寓惓惓之意也。然水云之为曲,有悠扬自得之趣,水光云影之兴。更有满头风雨,一簑江表,扁舟五湖之志。」 本曲自问世以来,以其形象瑰丽,指法精绝,备受历代琴人瞩目,琴谱收录不绝。但各谱对走手音的处理方式变异极大,精粗亦颇悬殊。近代琴人各出机杼,加花补音的现象,幻变无穷,令人莫衷一是。遂取指法简静古朴的「自远堂琴谱」,重新打谱定拍,凸显古琴走手音所需关注的音乐想象力。 此曲起始的散板泛音,以朦胧迷离的音色,错落有致的音符,描写「洞庭烟雨」的画面。继之以明丽的触絃,与舒徐的节奏,呈现「江汉舒晴」、「天光云影」的景致。接着即是后人艳称的「水云声」乐段,充分运用古琴中特有的低频木声走手音,暗示乌云翻涌,风雨将至。接着节奏加快,进入「水接天隅」「浪卷云飞」的乐段。而后再现一次指法略微繁复的「水云声」乐段,将全曲推向「风起水涌」、「水天一碧」的高潮。风雨消歇之后,以泛音表现「寒江月冷」、星斗高悬的清寂高旷。接着的「万里澄波」,有回望九嶷,山环水绕,草木幽深,令人起招隐退居之想。最后在「影涵万象」旷达宁静的泛音中,结束全曲。

评论

0精彩评论

最新评论